1.

1.

○○大学に通うAさん。

今日は、友人からもらった偽物のブランド品のサイフをオークションサイトで売ろうとオークションサイトにアクセス。

商品が偽のブランド品であることもしっかり書いて、相手をだますつもりではないことをアピール。

2.

2.

そして、いよいよ「出品」しようとしたまさにそのとき、同じゼミのBくんが現れ「その出品、ちょっと待った!」との掛け声。

Aさんはなぜいけないのか、理由がわからず戸惑います。

3.

3.

そこで、Bくん。オークションにおける出品のルールや、オークションで起こる可能性のある詐欺について、Aさんにプチ講義をはじめます。

3−1

オークションの一般的なルール

商品に関する正しい情報を提供すると共に、以下の商品は出品できないことになっています。

■法律で販売が禁止されている商品

■著作権、肖像権など他人の権利を侵害する商品

■盗品

■取り扱いが難しい、あるいは保存期間が短い食品

■たばこ

■銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つ商品

■人体、臓器、細胞、血液等

■宝くじ、勝馬投票券など

■低俗、わいせつな商品

その他、オークションサイトの主催者の判断で不適当とみなした商品などがあります。

偽のブランド品は「他人の権利を侵害する商品」に当たります。

3−2

オークションでの詐欺事例には、

■商品が届かない ・・・ お金を振り込んだのに商品が届かない

■商品を偽って出品(違う商品が届く) ・・・ 掲載内容と異なる商品が届く

■お金を払わずにだまし取る ・・・ 商品を受け取ったがお金を払わない

■オークション次点詐欺 ・・・ 落札できなかった次点以降の参加者に「落札者が辞退した」とうそを言ってお金だけを騙し取る。

■偽ブランド品詐欺 ・・・ ブランド名を明記した商品にもかかわらず偽物の商品が届く。海賊版のCDやDVD、ソフトウェアも同様。

などがあります。

4.

4.

AさんとBくんは、今までの自分たちの振る舞いがルールに合ったものだったかを振り返りながら、オークションにおける詐欺行為やトラブルについて議論をしているその時、二人に電子メールが届きます。

5.

5.

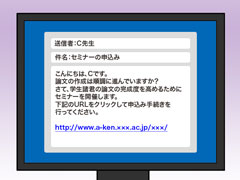

電子メールの送信者は、ゼミの「C先生」とあります。

内容はセミナーの案内と申込みについてです。

6.

6.

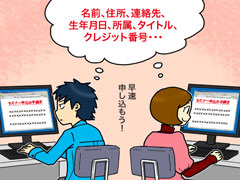

AさんとBくんは、さっそく、メール本文中に掲載されているホームページアドレスにアクセスし、氏名や生年月日、セミナー参加に必要な費用を支払うためのクレジット番号の入力をします。

7.

7.

さて、ゼミの時間。AさんとBくんはC先生に、「セミナーを申し込みましたよ」と報告。ところが、C先生からは「そんなの知らないぞ。」とのびっくする返事が?

いったい何が起こったのか、二人の頭の中はパニック状態です。

8.

8.

二人がクビをかしげて考えているうちにゼミの講義が始まります。

今日のテーマは「インターネット上の詐欺」についてです。

8−1

インターネット上では、電子メールやホームページ、またそれらを組み合わせて利用したさまざまな詐欺行為が横行しています。

■なりすましメール ・・・ 送信元のメールアドレスを偽り、別の人のメールアドレスを使用して送信されるメールです。受け取った人は、送信元メールアドレス欄を見ることで、本文内容を理解したり、添付ファイルを安心して開くという行為に及びますが、中には、受信者をだましたり、添付ファイルによりウィルスに感染させるといった悪意のあるなりすましメールが近年増えています。

■ワンクリック詐欺 ・・・ 広告メール中のリンク、サイトの画像やリンククリックしただけで、いきなり画面上に「登録が完了しました」という表示とともに指定口座に料金を振り込むよう指示されるといった手口の詐欺です。

8−2

■フィッシング詐欺 ・・・ 金融機関やクレジットカード会社、ショッピングサイトになりすまして送られたメールの中に記載されているサイトのアドレスをクリックすることで本物に見せかけた偽サイトに誘導し、個人情報やログインID、パスワード、口座番号、クレジットカード情報などを盗み取るという手口の詐欺です。

偽のサイトは、本物のサイトと非常に良く似せたデザインになっていて、URL も本物のサイトのそれと似たものになっています。

9.

9.

講義が進むにつれ、これはどこかで聞いたことがあるような話とAさんとBさん。

「だ、だまされた〜」と気づきます。

10.

10.

C先生から、「実はあれは私が仕込んだフィッシング詐欺だったんだよ」とネタばらし。

フィッシング詐欺を身をもって体験したAさんとBさんは、これからは気をつけようと思うのでした。